冰封信仰的最後坐標:Trimble GNSS 如何應對冰川消融

2025 年 3 月 21 日,聯合國世界冰川日,位於烏干達與剛果民主共和國邊界的魯文佐里山脈(Rwenzori Mountains),被聯合國教科文組織(UNESCO)列為世界遺產,是世界上僅存的幾個赤道冰川之一,也是觀察氣候變遷與冰川消融的關鍵地區。

Project Pressure 團隊攜手 UNESCO 及烏干達野生動物管理局,展開一場結合氣候科學、地理資訊系統與文化研究的前線探勘任務,對魯文佐里山脈的三座主要山峰:史丹利山、貝克山、斯佩克山,進行全面測繪,首次建立史丹利山冰川的高精度三維模型,並安裝縮時攝影機與其它監測設備,以紀錄冰川退縮與融化的進程。

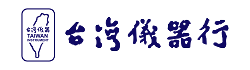

2020 至 2024 年間,史丹利山冰川的表面積縮減達 29.5%

(圖片來源:Project Pressure 3D 模型)

該冰川目前正經歷嚴重的破碎與分裂,融點高度亦已上升至接近甚至超過山頂。圖資與三維模型顯示,其結構正在快速瓦解,這凸顯出東非地區氣候變遷的急速演化與冰川危機。

研究發現,斯佩克山與貝克山的冰川已完全消失。斯佩克山雖仍可見冰層殘存,但無明顯流動跡象,亦未因重力造成變形,顯示冰川已失去基本的地質動力。貝克山冰川的消融早在 2022 年即已觀察到,如今幾乎完全裸露無冰。

史丹利山冰川目前的退縮態勢極為明顯。冰川高原與瑪格麗塔峰區域從 2015 年開始出現分裂現象,自 2020 年至 2024 年間,其總面積縮減近三分之一,並在 2022 至 2024 年間側邊厚度下降約 8 公尺。地形與氣候資料顯示,其融點現已升高至冰川之上,呈現極端氣候升溫下的典型冰川反應。

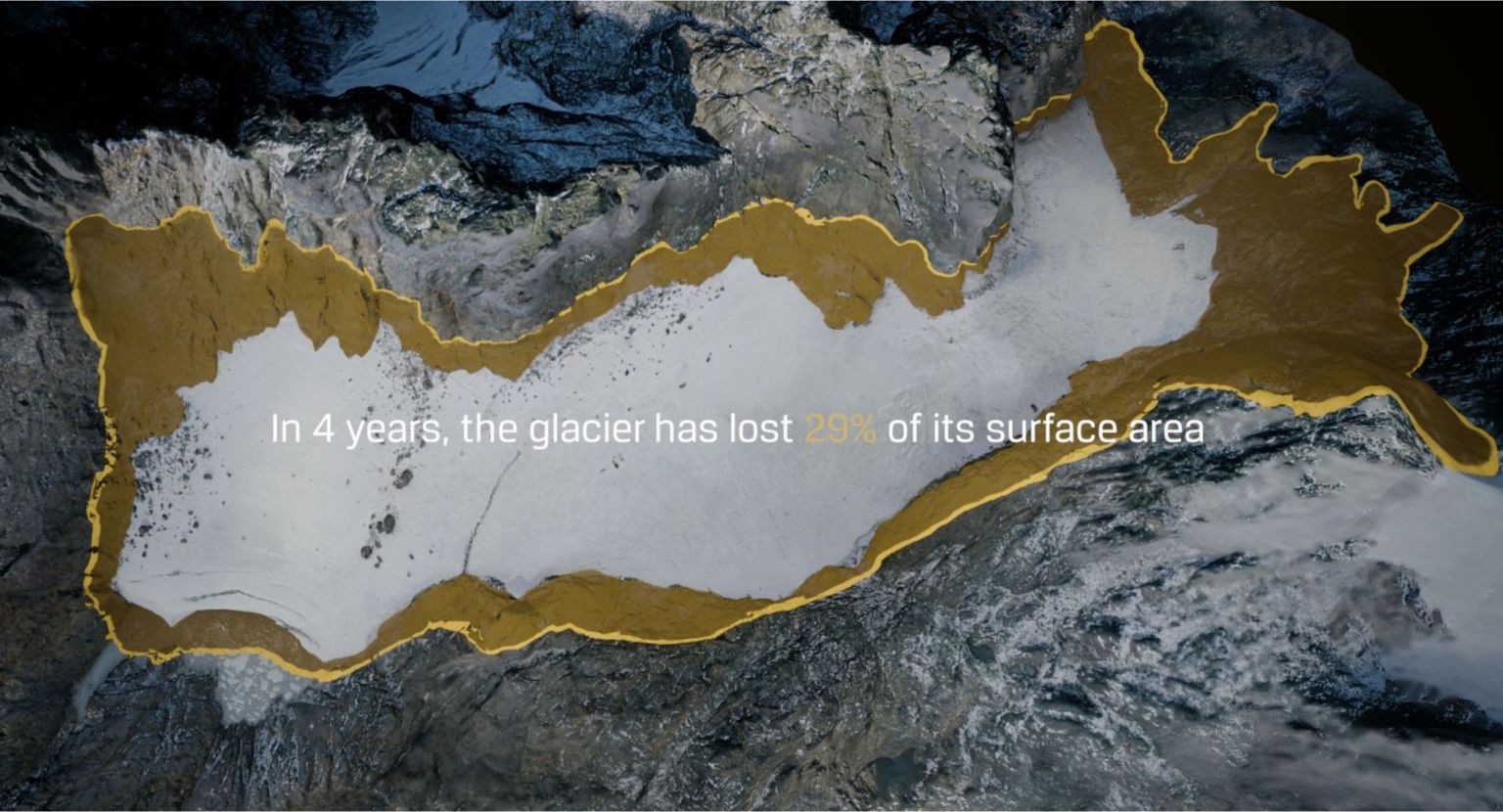

根據三維模型,冰川的平均融點高度已上升至山頂,顯示出極端的氣候變遷趨勢

(圖片來源:Project Pressure 3D 模型)

領導此次測繪計畫的克勞斯·提曼(Klaus Thymann)具備超過十年的冰川學研究經驗,並整合其於 2012、2020、2022、2024 年所取得的歷次探勘資料。本次任務為東非地區提供了有史以來最完整的冰川退縮記錄。

魯文佐里冰川的退縮不僅是氣候變遷的表徵,更牽動當地文化的深層意義。對巴孔佐族(Bakonzo)而言,冰川不僅是自然資源,更是神祇 Kithasamba 的居所,擁有崇高的精神地位。其消失象徵著神祇的退隱,也代表數百年文化遺產的流逝。對這個依山而居的族群而言,冰川的消融是信仰與生活的雙重震盪。

(圖片來源:Project Pressure)

此次探勘使用了由 Trimble 提供的 Catalyst GNSS 高精度衛星定位系統。此設備輕便、易操作,且能提供準確的地理定位資料。在十個標定點上精準捕捉地理座標,進而建立高度一致的三維模型基礎。團隊亦使用無人機進行影像測繪,並結合多源資料,在數天內捕捉超過 850 幅高解析影像,完成全區空間資料對位,為冰川建模提供紮實的技術支援。

Project Pressure 團隊與烏干達野生動物管理局的庫勒·約克納斯·布瓦布(Kule Jocknus Bwabu Solomon)及穆辛多·羅傑斯(Muhindo Rogers)合作,協助設置測量標靶與定位點。此次任務完成了該區域史上首個高精度三維冰川模型,並架設延時攝影機以長期追蹤冰川變化。未來,團隊亦計劃進一步擴大在地培訓與研究協作,由最熟悉土地的社區居民主動參與後續數據分析與監測系統建構。

魯文佐里冰川同時也是尼羅河上游最穩定的水源之一,支撐著約五百萬人的日常用水與農業灌溉。其融化不僅會擾亂生態與水文系統,也將加劇社區資源競爭與氣候壓力。這些變化迫切需要透過地理空間資料、社區參與與政策回應共同處理。

冰川學家海蒂·瑟維斯特(Heïdi Sevestre)亦加入探勘團隊,使用地面穿透雷達(GPR)進行冰層與基岩的掃描,這是該地區首次執行此類科技應用。由瑞士的安德莉亞·布林登巴赫(Andrea Blindenbacher)負責建模與資料分析,將大量原始影像與 GNSS 定位數據轉化為高解析度地景模型。

此次探勘行動的重點成果包括:

- 首度建立史丹利山及其冰川的三維立體模型

- 安裝縮時攝影機,實施長期冰川退縮監測

- 強化在地社區對 GNSS、地理資訊與冰川科學的應用能力

- 預計於 2025 年底將成果發表於國際同行評審學術期刊

本次計畫由 Parajumpers、Rolex Perpetual Planet Initiative、Trimble 與 Guideline Geo 贊助,展現出科技與氣候行動結合的實踐潛力。

Project Pressure 是一個以生態與氣候行動為核心的國際慈善組織,致力於透過藝術、科學與敘事推動對環境議題的積極回應。該組織曾與聯合國、NASA、WGMS 等機構合作,並自 2011 年起成為全球陸地冰川觀測網(GTN-G)的貢獻單位之一。